�e�@��

�^�ؿ�

�@�@

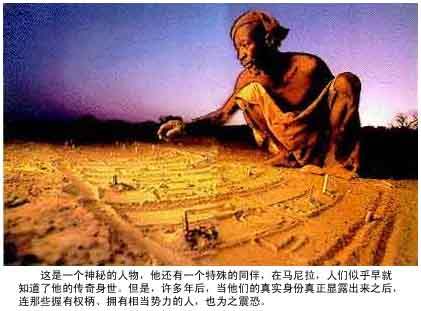

�@�@�o�O�@�ӯ������H���A�L�٦��@�ӯS�����P��A�b�����ԡA�H�̦��G

�@�@���N���D�F�L���ǩ_���@�C���O�A�\�h�~�Z�A���L�̪��u�ꨭ���u�����S

�@�@�X�Ӥ��Z�A�s���Ǵ����v�`�B�֦��۷��դO���H�A�]�����_���C

�@�@�b�����ԫ��~�������W���۴Y�W�A�@������A�`����ӤH�A�����~���A�@�e�@�Z�a���F�L�ӡC�L�̨��쨺�ʷ��l��U���۹�����A�K���F�U�ӡA�Z�Ӫ��O���Ӫ����@�}�A�A���U�ӡC�L�̦}�����ܡA�ӬO�q�q�a��۴��Ŧ⪺�B��L�̪������٭n�~�����j���C�L�̤@���n���ܤ[�@�@���ɤ@�Ӥp�ɡA���ɨ�Ӥp�ɩΪ̧���C�S���H�ӳۥL�̡A���ȬO�`�]�A�]���|���H�ӥs�L�̦^�h�C���O�A�L�̤@�볣�b�H�s���ɤ��e�K�åh�F�C�åh�ɡA�L�̤]�����ۥ��۩I�A�ӬO�@�ӤH�����_�ӡA���ʵ۽w�C���B�l�A�V�Ӹ��ӥh�A�t�@�ӤH��۴N���_�ӡA�]�V�ۤv���Ӹ���^�C

�@�@�Ѥ_�������A����H�L�o�ܮ����A�����ԧ�O�@�ӧּ֪������A�H�̱y���ӤS�R���E���a�L�ۦۤv���ͬ��A�]���A�ܪ��@�q�ɶ��H�ӡA�L�G�S������H�`�N��o��өǤH�C�@��ӻ��A�������V�����۴Y���A�O�@�Ӧ~�����b50�����k���H�C�L���B�l�A�O��L�H��_�ӡA�]�L���\�S�O���B�A���O�A�L�����o���@���@�@���B�@�o�֭n�w�U�Ӫ��~���A�s�L���Y�o�A�L�Ҭ諸��A�A�]���O�~�����C�L�b�۱��W���U���Z�A���O���a�n���a���C�L���@���Ӥj���Y�`���W�A���ŢŢ�a�_���ŷϡC�o�P�ˬO�~�����C��C���M�~�֦}����j�A���L���Y�o�w�g��աA�Ϊ̦ܤ֦��@�j�b�ܦ��Ǧ⪺�F�C�L�ݤF�@�|�I�a���A�K�I�w�a��_�Y�ӡC�L���Y���ʧ@�ܺC�ܺC�A�������Y���d�v�������C�L���Y�O���F�X�i���e���@�ɡC���L�פ_���Y��_�Ӥ��Z�A�L�������N�@�w���w�a��ۤj���A���ɪ��j���A�Q�����M�o�����A�����a�o�X�C�I���H���C�L�����Y�b�ʡA���G�b�ۨ��ۻy�L���ۤ��\�C�L�������D�`�M�`�A���Ȧ��@�ﱡ�H�b����˧k�A�L�]���|���@�I�v�T�C

�@�@�S�����\�H�i�H�i�J�L���@�ɡA�]���L���b�^�Ф����A���b�û��]�����L�Ӫ��I�䨽�C

�@�@�N�o�ˡA�����O�b�j��20�������Z�A�q�t�@�Ӥ�V�S�|�̹L�Ӥ@���O�L�@�˼~�����H�C

�@�@�Z�Ӫ����ӤH��w�b�۱��W���۪��H�ݰ_�Ӧ~���@�ǡA�j���b40���W�U�C�L���짤�۪����ӤH����N�A�]�����F�A�ӬO�����a�n�ۥL�C�L�k�q�Z�̪��������P�_�L�̬O�_�ۤ��{�ѡA�]�������������F�@�o�Ƥ��}���~���N�S���O���A�L�⨺�H�ݤF�@�}�A�����H�o�}���z�|�L�A�M�Z�A�L�N�b���H���䧤�F�U�ӡC

�@�@�L�̤@�����o�C

�@�@�@������ߤW10�I���k�A�L�̤]���|��ͤ@�y�C

�@�@�M�Z�A�@�ӤH���F�_�ӡA���åh�F�A���ۡA�t�@�ӤH�]���F�_�ӡA����åh�C�L���åh����V�O���@�P���C

�@�@���Ӧ~���j�@�I���A�W�s���N���P�ں����p���A�~���p�@�I���A�W�s�Q���i�h�P�Où�P�N�[�C

�@�@�u���a�����z�Ҫ��H���л��A�ں����p���M�N�[���O�����ԫ�����Ӥp�H���A���O�O���p�Ѧʩm�S������ϧO�C��

�@�@�����z�Ҫ��t�d�H�O�@�Ӫ�30�����~���k�l�A�L���ۤv�O�����Ԥg�ۡA�q�L���Ʈɰ_�A�L�N�{�ѳo��ӤH�A�L�̨S�����\�S�O���B�A���N���P�ں����p�����L�B�A���O�A���B���[�L�ӤӴN���F�A���_�Ѧ�g�A���Z�A�L�A�]�S�A�@���L�۳樭�ͬ��C���p�G���L�����\�S�O���ܡA�ȥu�o�@�I�F�C���ܤ_�Où�P�N�[�A�L�q�ӴN�S�����L�B�A���L�����B�O���D�z���A�u���A�L�p�ɭԦb�@�ʾ�U�۵ۼ����A�L�������N�I�Q�@���j�T���@�f�Y���F�C

�@�@���L�̪��~���N�O�o�˨Ӫ��C���~���H�̦Z�`�����C

�@�@�b�@���A���F�Ӥj���H�h�o�ܡA�ܤ_���ڳQ�T���Y�����������h���A���O�A�]���ܤ_��@�ӤH��i���o�ˡC60�~�N�A���@�ǤH�`�N��ں����p���M�N�[���ɭԡA�j��ı�o�L�Ǫ��~���O�Ӧۺ믫���A�Ӥ��O�Ӧۤ@��ʪ��Ͳz��i�A�O�@��ʪ������ܤơC�u�����z�Ҫ��H���A�o��ӤH���ӬO�����Ѫ��A�L�̲{�b���M���S���W�Z�A���L�̴��g���L¾�~�A���N���b���誺�@�ӳy���D�A�N�[�b���F���@�Ӥ��I��y�D�A���~�A�L�̦b�u�@���ɭԡA��o�ܥ��`�A�ӻ��h���A�ӯ��h���A�Z�ӡA�]�����~�}���A���~�N���F�@��۷��۵M���Ʊ��C�L�̤]���O�@�P���~���A���N���ܤ֤�N�[�����~�@�~�C�ܤ_�L�̬O��˨���@�_�h���A�֤]�L�k�����M���A���i������a��F��A�S�`�h�j���䴲�B�A�h�����Ʀh�F�A�۵M�]�N���Ѱ_�ӡC����p�A�L�̬O�_�{�ѡA�٬O�@�ӥ����ơA���M�L�̱`���b�@�_�A�����O����A���騽�����l�O�i�H�H�K�����A�����ӴN�O��ӤH�������l�A�t�@�ӤH�@�@���ޥL�O�֡A�����v�Q�h���C�ܤ_�L�̤Ѥj�@�e�@�Z�a����@���h�A�]���_�ǡA�i��L�̳��w���w�W���Ӧa��F�C��

�@�@�o���G�]���@�ǹD�z�A���O�A�L�̤��ȤѤѧ��b�@�i���l�W�A�ӥB�A�L�̳��H���\�_�Ǫ�������ۤj���A���@�ӤH���_���åh���Z�A�t�@�ӤH�]���M���_���ö}�C�o�쩳�O�]�����\�t�G�O�H�i�H�֩w���O�A�b�o���e�A���M���@�q�S�����@�P�g���A�~�i�����L�̪���Q���\�`�a�ᵲ�b�@�_�C

�@�@�̥���o�G�H�i����ܽլd���A�O����G�Ծ��v�Ǯa�M�ǰO�@�aù���A�L�b�L�̰��j���ۧ@�m�����H�����̦Z���n���A�惡���L�Ͱʪ��y�z�X�X

�@�@�����ڬ��s�U�^���ê����Y�ǵL�k�������Ӹ`�j�˸������ɭԡA������B�ͥ��ӹq�ܡA�L�N�����_�F�o��ө_�Ǫ��H�C�̵۪�ı�A�ڥ���a�N�Ѩ�o��ӤH�O�کҬ�s�����D���۬Y�����t�A�]���A�ڭ��u�����ԡC

�@�@�ڦ^���F�B�ͪ����P�]�]���B�ͻ��A�ڧY�Ϧb�@�^�����~�A�]�|�Q����H���W���~���ҷP�V�A�]���ܮe���N�u�ڥL�̻{�X�ӡ^�A�W�ۨ쨺���۴Y�W�h�A���O�A�S���J���ں����p���M�N�[�C

�@�@�@�s�h�F4���A���S������L�̡C

�@�@�ڬO�@�Ӥ��|���N��H�A�ڨM�ߧ�o��ƽլd�쩳�C

�@�@�ڷQ�A�L�̬O���O��F�O�B�H���M�B�ͻ��L���`�O���b�@���۹��W�A���O�A�o�}�����ҩ��L�̹墨�i���l�N���ۤ��\�S�O���P���A�o���۴Y�A�O���~�~�צ����A�Y�ϥL�̤��������\�G�ơA�]���|�b�o�۹��W�o�͡A�L�̩��������A�O�j���A�j���~�O�L�̪����������A�~�������C

�@�@�_�O�A�ڪu�ۥ۴Y�ӥh�A�o���۴Y�ܤ֦�5�^�����A�i�ڧ�۴Y���q�F�A�٬O�S���J�W����ӤH���v�l�I

�@�@�ڨӨ�F�����z�ҡA�d��F���N���M�N�[���ԲӦ��}�C�ڷQ��M���J�A���ޥL���w���w��C

�@�@�b�@�ӥx����L���ȦZ�A�ڥh�V���N�������C

�@�@�ګܺ�i�A�`ı�o�o�O�@�Ӧ��ΡA�������ۤ@�Ӥr�ܪ��H�C

�@�@�V�F�\�[�A�����@�I���R�]�S���C

�@�@���ڰ��U�Ӫ��ɭԡA�ڤ~�`�N��o���C���ɪ�����A�̤��L���A�b���ɪ������ԫ��A���q�~�������j���O���⪺�A�ڤ����D�L�̦�H���w�o���C��A�o�j���O�L�̪��H�������C�i�O�A���N�����Ъ����O�ߦ⪺�A�ӥB�A�W���o������A�J�Ӥ@�f���A���_���٥����F�ﵷ�I�A�@�T�ܤ[�L�H���L����H�A���b�ڵS�ݤ��M���ɭԡA�ӹD�W���W�Ӥ@�Ӥ��~���k�A�ڰݹD�G�L�q���k�h�A�A�{�ѳo�a���D�H�ܡH�����H�����a�^�F�ڪ��ܡA���O�A�o�������ڤߨ���[�R���F�����P�A�o���G���o�a�H�H�o���n���S�����L�H�C��

�@�@�ڻ��A�o�����L�H�A�o�a�H���D�H�W�s���N���P�ں����p���C

�@�@���H�v��o�ӦW�r�A���^���ݯ��F�@�U�A�����]�o���F�A�o�ֳt�a�n�F�n�Y�A�s�s���G�����{�ѡA���{�ѡC���N�W�O�h�F�C

�@�@����H�J��o�˪����ΡA�]�|���M�C�ں����p���o�ӦW�r�쩳�����\�S�O���t�q�O�A�����H�����\�@�v��o�ӦW�r�A�N�����ݯ��_�өO�H�o�����\�S���o�����@���S�����L�H�O�H�o�@�s�ꪺ�ðݡA�ϧڳo�Ӭ�s���v���H�A���d�_�K�簻�����ƨӤF�C

�@�@�Ʊ��N�O�o�ˡA�\�h�H���wŪ�����p���A�O�]�����a�����z�ʡA�ڱq�p�N���wŪ�����p���A�ӥB�A�b�ڤ��Ǯɴ����@�i�Ӻ@���W�A�ٴ����F�L���@��ĵ�����z�Q�C

�@�@�ڲ`���A�ڲ{�b�Ұ����A���OŪ�p���A�ӬO���b�b�a�b���@��ݤ��X�I�ҫo�����O�b�_�I���u�@�C

�@�@�ڨM�w�b�����Ԫ����U�h�A�ӥB�A�ڭn�ɶq��ڪ����B�h�쥻�N�����o�l�Ө��ӡC

�@�@�ڭ����h���v�o�l�O���٦��S���ũСC��ӡA�o���ũЦh���O�A�L�̻��A�o���W�S���H�@�N�ө��A�u���@�Ӧ��Y�l���o���C

�@�@�L�̩һ������Y�l�A�@�w�N�O���N���P�ں����p���F�C

�@�@�ڬƷP���ݡA���G�����O�٦��@�Ӱ��H�ܡH��

�@�@�����H�A�A���O�b���դ�ڧa�H�����ڥ��S�����\���H�C�ڦA���i�D�A�A���l�Ө����F���ۤ@�Ӧ��Y�l�A���\�H�]�S���I�A�Q����H�A�����Ԧh���O�A�J�i�䦳�Ҥ����@�A�����H�A�]�i�H�h��M���֦ץͷN�����k�C��

�@�@�ڴj�M�F�C

�@�@�ںܤO�Q���A�ۤv�J�������Ӱ��H�O�����q�o���g�L���A�i�o�ڥ������ߡA�ڤ����ݨ������H�q�ӹD�W�ӡA�^�F�ڪ��ܦZ�A�e���^�^�a�W�h�F�A���٤����v��F�o�����������n���A�M�Z�A�ڦb�O�D�W�����N���A�ܤֵ��F�b�Ӥp�ɡA�����H�]�S���U�ӡA�o���O���b���l�Ө��S���b�����H�̦Z�A���Ӧn�ߪ��H��ڻ��G�����͡A�����Ԫ��ũЦh���O�A���U�A�٬O�t��a��a�A�K�o���ۤv�S�·СC��ܧi�D�A�A���O�@�l���ӡI���ӡA�ڭ̰��Цa���ͷN���H�A���H�Ӧ��D�����o�A���O�A�ڬݧA�O�@�ӥ������o�x�p�����͡A�S���D�q�j�v�����ӨӡA�ڤ��Q���A�h�_�I�A���էڪ��ܶܡH��

�@�@�����դF�C���ڹ��m�@��a���C

�@�@�b�o��Ǫ��������ӥ��y���ɭԡA�o���~�M�_�X���\�����ӡ��@���A��ڦӨ��A²����i�ҫ�C�ڷ��M�O���|�۫H���A���O�A�ڲ����Q���������a�^�ҷP�V�A�٬O���Ǯ`�ȡC���L�A���F�F��ت��A���Ӥ]�}�A���Ӥ]�}�A�ڳ��������i�h�C

�@�@�ڷh��F���N�����ӤU�C

�@�@�ڨS���O���Ʊ��i���A�s�Ѥ]���Q�ݡA�C�Ѫ��u�@�A�N�O�[��ӹD�W�����R�C

�@�@���N���q�ӨS���X�{�L�A���ک_�Ǫ��O�A�s���Ӱ��H�]�S���X�{�L�C

�@�@�ڶ}�l���Ǭ۫H���в��Ӫ��ܤF�G�o���A�u���ۤ@�Ӧ��Y�I�A�O�����\�H�]�S���C���M�A���Ӱ��H�A�O�ڥ����s�b���C

�@�@�Y�K�o�ˡA���ӡ����Y�I���]�ӥX�{�r�I

�@�@�L�F�@�P�B�ڤ@�L����A�@���@�Ӱ��F��a�ҹ�N���ѧ�ۤv���b�Τl��Ū�ѩM�g�@���H�A�����O�@�o���I�檺�A�i�ѹ껡�A�o�ɭԧڤw�g���ǭ@�����F�C�o�ɪ��߱��A�N�p�P�@�ӫ������H�A�b�N�����Ϊ̤Ӷ����U���e���ۤF�@��ѡA���B�l�o�������ʡI�M�ӡA�ڤ��O�ۤF�@��ѡA�ӬO�ۤF���7�ѡI

�@�@��8�ѡA�ڹ�b�Ԩ����U�h�F�A�Y�}���I�A�ڲפ_��X���A�|���W�F�ӡC

�@�@�ڷ��M���D���N�����b�a�A�]���ڨC�ɨC�賣�b�`�N�ۼӤW�����R�A�s���ڤ]�b���`�C�ڥh�ӤW���ت��A�O�n�ݬݨ��Ӱ��H�b���b�C

�@�@�ڦ��T�ӡA���N�����|�ӡA�ڤ����D�����H���b�L�ӡA���֩w���b���N�����Ӽh���W�A�q�o�����������T�n�P�_�A�o���Ӧ��b���өΪ̤��ӡA�ڥ��줭�ӥh�ݡA���ӬO�@�Ӽo�ܮw�A���]�S���@���A�������@�ǥͤF���ת��K���M�@��ͬż���o�X�@���`�����f�U�A�ݨ��ˤl�A���g�˹L�Ѧp�ƪΡB���~�@�����F��C�X�_�@���S�O���߲z�A�ڶi�Υh��F��A�ڪ��}��b�a�O�W���n���A�v�_�ӪŪſ������A�S�O�j�ǡA�ڽ�F�@�}�a�W���K���A�K���ߧY��F�A�ۡA�ڪ��c�l�W���_�X�@�ѲӤp���C�ϨӡA�c�y�b�@���������G��F�I�ڤj�j���~�F�@���A���W���]�X���A�N�c�l��F�U�ӡC�o�K���W�֩w�g�W�F���\�G�k����j���F��A�کȧ�}�]�����걼�A�n�b�c�l�u�O�G��F�@�I�A�S��������U�h�A�ڤ~�Ծ��a�a�a���s�N�c�l��W�C�ڪ��߸��o�ܼF�`�A�����������۩��۪��n���C�ڦb�������F�n�b�ѡA�~�j�j�w�F���A�~��V�W�n�h�C

�@�@�������M�����A�������W���o���A�j�����w�g�渨�A�N�N�������a��@�ˡA���Ȫ��A�s�~��W����ǡA�]�@�i�@�i�a½���L�ӡA���@�����\�����C�ݳo���ΡA�]�������H���C�گ��b����A�����T�M�N���Զ}�A�p���l�l�a�V���i��A�����¬}�}���A���\�]�ݤ����C�ڴ��n�۹D�G�����H�ܡA�������H�ܡH���ڵo�{�ڪ��n���ǩǪ��A���O��q�B�������W�ӡC�S���H�^���ڡC�ڦA�ݤF�@���A�٬O�S���H�^���ڡC��o�ɭԡA�ڤ~�w�C�a�Զ}���A���~�������u�Ӷi�h���Z�C�����G�F�_�ӡA�i�O�A�@�ӯȤ��]�S���C

�@�@�ڮt���h�O����F�C

�@�@�^��ۤv�����B�A�ڷQ�A�ڬO���O���ө��O�H�o��ӤH�A�u�������\ɲ�ȶܡH�����w�A�N�������z�Ҵ��Ѫ����Ƥ@�ˡA�L�̥u���L�O���Z�����I���p�H���A�@�L�S�O���B�A�p�G���N���٦��@�I�S�O���ܡA�N�O�L�x���@�ӤH����o���Ө��ӡA���O�A��@�ӵ��B���[�N���F�Ӥj���H�A�t��w�g���u�O�@���ߺD�A�]�\�w�g�Φ��F�@���ʮ�A�p���ݨӡA�]�S�����\�S�O���a��F�C

�@�@�i�O�A���Ӱ��H�O�H���ӥu�S�F�@�U���N�������ܤF�����H�S�O��\�^�ƩO�H�ڤ��@�A�h��ҡA�����w�A���p�в��өһ����A�ڥ��N���s�b�o�\�@�ӤH�A�u���L�O�ڻ{���F�A�Ϊ̬O��ı�F�Y�Ϧ��o�\�@�ӤH�A�]�i��O���L�A�Ϊ̸�ڤ@�ˡA�O�ӧ�H���A�S���H�A�o�N�U�h�F�C�����M�b�K���`�N�o���ʦV�A���������������ɭԡH�U�L�B�ӱ�A�u�ݭn�@�{�����\�ҡC�ܤ_�o�v�쥻�N���P�ں����p�����W�r�N�o�ݡA�����w�o�]�v���o�����ۤ@�ӥj�Ǫ����Y�I�C�i�o�˪�������M�O���j�����o�q���A�O��H���A�i�ڤe�����\��n�������O�H�A���@�����p�N�O�A�o�ڥ��N�S���o�ݡA�u���L�O�ڦۤv�b�o�ݡA�]�Ӥ]�Nı�o�H�a�]�b�o�ݡC

�@�@��²���Q���F�C

�@�@���ѱߤW�A�ڦA�S�߫����`�ӤW�����R�A�u�Q�n�n�a�ΤW�@ı�C�ĤG�Ѥ@���A�N�ö}�o�Ӱ��a��I

�@�@�Ѥ_���ɶ�����i�ӾɭP���믫�W���h�ҡA�ڨ��@ı�ΤU�h�N�����D���ӡC���ڦ��@���i�y�}�פ_�C�}�������ɭԡA�Ӷ��w�_�ӦѰ��X�X�ڤw�g���L��Z�F�C

�@�@�ڭW���F�@�U�A�U���H�K�Y�F���I�A�S�^��Τl���ӡC

�@�@�ڥ����b�o���A�b�W�@�ѡC���O�A��ڳo�ӥ��Ѫ̨ӻ��A�A�b�@�����]�O�h�E���A��O�x�����A�ڦʵL��`�A�L����q�C����o�ɭԡA�ڤ~�Q�_���Ӵ��g���F�ڳ\�h�w�����F��k�l�C�b�����ԡA�ڴ��g���L�@�ӱ��H�A���M���O�n�L�~�e���ƤF�A�Z�ӡA���@��p�ơA�ڭ̾x�F�O�ʡA����F�C�{�b�A�o�����_�ɨS���H�Q�ߡA�o�S��֦P�v�H�ڷQ�h���o�A�o�@��۷��j�P�C���O�A�C�C�J��o�����D�A�ڳ��|�ܧֵo�{�ۤv�O�@�ӹ��Y�������x�p���K�K�ڤS�˨�ɤW�h�C

�@�@�ںާ������ۤv����Q�A�T�����ݷQ�Ѷ}�A�Q��̦Z�A�ڴN�Q��F�ڻ��b���ꪺ�d�I�C�گu���Ӧ^�h�F�C

�@�@�M�Z�A�ڤS�ΤF�L�h�C

�@�@���ڿ��Ӫ��ɭԡA�u�P�측���ŪšB�ȸz�F�F�C��ӡA�S������F�I

�@�@�𮧰��F�A�ڪ��߱��n�F�\�h�A�ڰ_�F�ɡA�믫�ʭ��a�����W�x�A����A�쨺�۴Y�W�h���@�D�A���Ѥ@���A�N��o�j�Ǫ�������ByeBve���C���a�Ӽ��A���ڥX�����Z�A�~�Q�_���Ӯ��@�⮰�l�C�_�O�A�ڪ𨭦^�ΡC���ڶ}���i�h���ɭԡA�ڪ��Y�ֳ��o���F�C

�@�@�ӳ��W���n���I

�@�@�ڥߧY����}�a���F���A���g����i�a�v���ӤW���n���C

�@�@���n������O��c�����a�O�ɵo�X���A���᪺�T�C���ެO���\�˪��n���A�u�n���n���A�N�ҩ����W���������I

�@�@�ڬ�M�����A�ӤW�����ӤH�A�֩w�@���b�a�A�ӥB�A�L�]���D�ڦb�`�N�L�A�]���Ƥ餣�X���ӡC�L�֩w�b��[�Y�K�a�`�N�ڡA���L�o�{�ڥX���h���Z�A�~�X�Ӭ��ʡC

�@�@�ڲ{�b�����ȬO�A���藍�����L���D�ڦ^�F�ΡA�ӥB�A�ڥ����H�̧֪��t���O�L�I���A�_�h�A�A�L�@�}�A�L�S�|���������C

�@�@�i�O�A�ڤS�����\��k�O�A�L�J�M�o�\�p���l�l�A���玲�����ơA���֩w�O���۪��A�ڳq�L���\�覡�~���O�L�����H�K�K�`���A�ڪ֩w����h�V���C

�@�@�ڶ}�l�[��ڪ��γ��A�o���γ��A�O�F�n�Ȥ@�a���q���O���A���a�٤F�ǥۦǡA�i�O�A���o�L�@�I�_�إi�p�C�ڤS���쵡��A�C�C�a���}�����A�ݦ��S�����q��W���A�p�G���A�ڤ@�w�|���U�@���a�u�ۤ��ު��W�h���C

�@�@�i�O�]�S���C

�@�@�ګ�o�b�Τl����ӿ�h�A���F���˥X����@�I�n�T�A�ڨ��۸}�C�v�ӤW�A���ӷL���n���٦b�T�C�o�J���ڿ��ġA�S���ں�i�A�ڥͩȨ��n���b��M�����N�L�n�L���F�C

�@�@�b�L�p�i�I�����p�U�A�ڷQ�X�F�@�Ӭr�ۡI

�@�@�کw�F�w���A�����X�F���A�M�Z�A�S�����ڤW�O��A���쥻�N��������ɡA�ڤp�n�s�D�G���}���A�ڬO���Q�i�h�P�Où�P�N�[�C��

�@�@�ڪ��n�����M�O�G�N�ܤF�ժ��A���O�A�ڱq�ӨS�v��L�N�[���ܡA�����D�L�O���\�˪��n���A�ڥu�O�̵۷Pı��ơC�o�O�ڳ̦Z���@����|�F�A�����\�A�ګK�u�����D�^���I

�@�@�i�O�A���ڪ��ܭ��@���A������M���\�n���]�S���F�C

�@�@�ڤS�ǵĩǽզa���D�G���ڬO�Où�P�N�[�C��

�@�@�ڦA���v���n���T�_�A�i�H�Q�H�A�ڷ��ɬO�@�����\�˪��߱��C���F��i�A²���S���O���C���ڧv�쨺�n����F���䪺�ɭԡA�گu�Q�k�]�I�ѰաA�n�O�������H�}���Z�o�{�ڤ��O�N�[�A�L�|��ګ�ˡA�|�����ڶܡH�ڤ����D�I�ڥu�O�̵ۤ@�Ӭ�s�̪�¾�d�A�P���ΨơI

�@�@���}�F�A�ڨ��t�{�F�i�h�C

�@�@���u�O�ڡA�������H��M�]�~���F�A�]���L�������K�C�C��������A���㤣�O�]�a���ҭP�A�ӬO�Q�~�X�Ӫ��C

�@�@���L�C�کҬݨ쪺�A���O���N���P�ں����p���A�ӬO���Ӱ��H�I

�@�@�o�@�o�{���ڪ��_��A�쥻�N�����H�٭n�F�`�o�h�C

�@�@�����H��M��ڦѹD�A�]���b���٨S�w�����ɭԡD�o�w�g���`�F�`�A�C�o���F���A���W�����a��ݧڡG���A�����\�p�����J�O�H���a���H��

�@�@�ݱ��ΡA�o���|�i��ڡA�ګK�]�z���a���_�ӡA���G���o���O�A���a�K�K��p�A�O�A���ڶ}�����C��

�@�@���H�Q�ڪ��ܼO���F�A�I�q�}�[�~���G�����A�����o�O�֪��a�H��

�@�@�ڻ��A�o�O���N���P�ں����p�����a�C

�@�@���H�N���F���n�A���G�����S��\�ˡH��

�@�@�ڻ��G���J�M�o���O�A���a�A�]���O�ڪ��a�A�A�������J�F�O�H���a�A�ڷ��M�]�i�H���J�C��

�@�@���H��ڪ��j�s��n���ܷP����A�����ũM�a�ݤF�ڤ@���C�o���G���A�N���P�ں����p���O���\���t�H�A�����\�@�w�n���L�H��

�@�@�ڻ��A�ڸN���O�B�͡C

�@�@���H���L������o�ʤF�@�U�A���O�b���A�S���O�n�o���\���C�ڳQ�o���ζH�~���F�A���w�g��F�o�ӥ��W�A�ڤ��o�������C�ڤ����o�Ӱ��H�N���쩳�����\���t�A�L���ӤӬJ�M�w�g���F�A�o�l�өФS�Q�٬������ӡ��A���D�o�Ӱ��H���O���N�����h���ӤӡH�ڷQ�����o���W�O�_�����a�A�K���N�Ѧa�a��F�@�ǡA�֪��A�ڪ��o�@�L�p���ʧ@�A�ߧY�ް_�F�o��ĵı�A�o�ݱ`�ӱ��a�@�ਭ�A�N�çڨ����@�̻��F�C���L�A�o�٨S���Τ��\�F�������ڪ��N��A�o���ڵy�y�w�F�w���C�ڹ�o���G���ڤ��|�ˮ`�A���A�A��ߡC�ڷQ�ݪ��O�A�A�O���N�������\�H�H�����o�Ӱ��D���O�A�������ߪ��C���o�o�˩B���ۦ^���ڡC

�@�@�ڻ��G���ڬO���N�����B�͡A���H�p�����i�F�L���ΡA�ڬ����\�������ߡH��

�@�@�v�ڳo�ˤ@���A�o�ݦ����˦a�ݹD�G���A�J�M�O�L���B�͡A���\�A�����A���N���o�ǤѨ�����h�F�H��

�@�@�����N���K�K���N���K�K���N����˱��a�h�F�C��

�@�@�o�^�A�o���X�n�ӡA�o�����n���Q���a�D�A���q�a���U�_�X�Ӫ��A�a�ۿ@�������a�C�p�G�ڨS���������߲z��ơA��O�v��o���n�A�]�|����ӥX�C

�@�@�ڻ��G���A���n���A�ϥ����N���O�~�X�F�A�������L�ݩФl�C�ڽЧA����ö}�o���A���M�A�ڴN�n�q��ĵ��F�C��

�@�@�o�n���S���v�M�ڪ��ܡA�y�W�S����������A�ӬO�C�����z�a���@�i�����ǹЪ��˹��W�@���A���G���Ш��a�A�A���|�F��ت����A�ڪ��D�A�O�z���\���C�A�@�N�t��A��A�S�����\�n�B�C��

�@�@��o���o�@���i�A�ڤQ���ϷP�C�ڨS�����\�S�O���ت��A�]���Q�q�L��쥻�N���d���\���ѡA�ڥu�O�Q��L��@��C

�@�@���~��ݹD�G���A�쩳�O�L�����\�H�H��

�@�@���ڬO�L���ӤӡC��

�@�@���L���ӤӤw�g���h�F�A���D�A�����D�H�A�o�������A�S�F�o�F�֡H��

�@�@���ڬO�L���e�d�A�L���d�l���F�A�O���L�I�ۧڰ������@�СA���ڨS

�@�@���C��

�@�@��o���@�T���a��H���ˤl�A�ڷP���ݱ`����A�ڻ��G���b�L���ɮר��A�L�u���@���B�v�C�ӥB�A�p�G�A�����Ѫ��ܡA�e�L�ѧڴ��b�o���~�I��L�A��ܡH�A���o�����O���ۤ@�ӤH��ܡH���ڤ@���쥻�N�����W�r�ɡA�A�����o�ݹ�ܡH��

�@�@�o�Q�F�Q���G���A��������A�����S�����\���t�O�H���٥H���A�O�L���F�����ӤӤӪ��S�̩O�I��

�@�@��I�o�ӥi�c���k�H�A�ݨӧ��ٯʥF�������g��C�ڻ��A���n�A�ڲ{�b���Q��A�h���A���L�^�Ӥ��Z�A���C

�@�@�����H���\�a��ۧڤ@���A���G�����\�A�A����Ƴ�ĵ�F�H��

�@�@�ګ�F�o�@���A�a���a�X�F���C

�@�@�����H�_�Ǫ��O�A�ۨ�����W���Z�A�ӤW�A�S���n���F�A�ڦp�k����a�W�h�L���A���S���s�}���A�ӥB�A�q�ӤU�v�ӡA�W���]�̹�S�H�C

�@�@�ڨ����۴Y�W�e�h�F�n�L���A�߷Q�A�Y�K�I���W��N���A�]���ӸI�W�N�[�a�C�ڤ��ҥH�S����N�[���B�ҥh�A�D�n�Oı�o�Y�Ϩ�F�����A���p�]�n���F�h�֡A�����w�ٷ|���V�|�C�p�G��b�۴Y�W�I��L�A�ڴN�i�H��L��W��W�C

�@�@���O�C�ڨ̵M����F�C

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �j�v�������ӫH

�@�@ù���S���Q�쪺�O�A���L�^��a���ɭԡA�������@�ʫH�b���ۥL�C

�@�@�o�ʨӫH�����a�}�A���L�Y�ߦӤS�`�ȡG��������ԡC

�@�@���D�O�ۤv���w�g�h�~���q���T�����H�g�Ӫ��H���ۤӤӪ����A�L�������}�A�ӤӥX�F�ж����Z�A�L�~�ĩĦa�Ŷ}�F�H�ʡC

�@�@���O���k�l�g�Ӫ��A�g�H���H���O���N���P�ں����p���I

�@�@���N���b�H���i�D�Fù���@�Ǭ۷��a�H�S�۷����Z���Ʊ��C

�@�@�b�����ԡAù���I�쪺���Ӱ��H�A�N�O�L�ۤv�C�L���A�L���ҥH�n�o�ˡA�O�X�_�O�@�ۤv���ت��C�b����A�ª��|��´�Q���s���A�H�K�@�Ӥp���ʩm�A�����i�����L�̪������C�����A�L���o����ۤv�˧�@�U�C

�@�@��o�@�����Aù���{���O�����q���C�L���ҥH�糧�N���P����A�O�B�ͩҴy�z�����N���������~���l�ޤF�L�A�i�O�A���Ӱ��H�o�}���㦳�o�ӯS�I�C�~���i�H�ƸˡA���O�A�������z�S�X�Ӫ��믫�A�o�O���e���Ƹ˪��C���N���b�H���f�f�n�n�٦ۤv�O�p���ʩm�A�ӥB�@�A���A�b����A�H�K�@�Ӥp���ʩm�]���i�����ª��|��´���¨�A�i�O�Aù���b�����Ԫ��B�͡A�j���O�p���ʩm�A�L�̬����\����ۥѦۦb�a�ͬ��O�H�b��Ӱ����ԫ��A���F���N���M�N�[��өǤH�A�O���H�A���O�۷����`���C�ҥH�A�L�{�����N���������O�椣�q���A���Ȧ椣�q�A�٤ް_�L��[�`������áA���N���b�H�����A���ȥL�O�p���ʩm�A�N�[�]�O�p���ʩm�A�L�M�N�[�b�ܦh�~�e�N�{�ѤF�A�L�̪����F�����۳q�A�۳q�줣�ݭn�λy���Ӷi���y�A�ҥH�A�L�̨������ɭԡA�@��O�����ܪ��C�L�̤��ҥH�n����ù���A�O�]���o�{ù�����ɶ��a���ܥL�̡A�]�N�۵M�ӵM�a�{��ù���O�ª��|�����H�A�b��L�̶i��t���սu�A�]�����o�����C�{�b�A�L���ҥH�n��ù���g�H�A�O�]���q�������ۤF�Ѩ�Fù�����u�ꨭ���Aı�o���ǤF�L�A�ߨ����\�C

�@�@���N���b�H���٥����Vù���o�X�ܽСA���p�G�H�Z���šA�٥h�����Ԫ��A�p�G���p�e���A�w��A��L�a���h�A�L�H�e�S��ȤH�۫ݦn�A�H�Z�@�w�n�n���v�C

�@�@���ҥH���o�ʫH�i�D�Fù���@���a�H�������A�O�]�����Ӱ��H�N�O���N�����H�F���ҥH�����S�۷����Z�A�O�]�����N�����ۤv�M�N�[���O�p���ʩm�X�X�o�@�I�A�O�����z�Ҵ��Ѫ����ƬO�@�P���C

�@�@�ݧ��o�ʫH�Aù���a�o�֭n�o�ƤF�A�L��O���\�j����O�A�ӶO���\�h�����]�A���o�X�o�ˤ@�ӵ��G�C

�@�@�L��H���H�F�A�L�w�g�Q���F�����Ԩ��ӫ����A�A�]���Q�h�F�A�Y�K�h�����ԡA�]�����|�h�䨺�ӸӦ������N���C

�@�@�i�O�A���L��Ȯh���n�U���������ɭԡA�~�o�{�ۤv�ǤF�@�Ӥj�j�����~�C�N�b�o�ʫH���A���O�j�����I�i�M�\�H�����A�L�H�٨S��a�A�H�N����F�A�o�ҩ��L�٦b�����Ԫ��ɭԡA���N���N�g�F�o�ʫH�A�̤��L���A�֩w�O���N���˧ꦨ���H��L�b�ӹD�W�I�����Z�A�N�g�F�o�ʫH�A�ӥB�ߧY�o�F�X�ӡC���N���J�M�n��ù���P�p�A�����\�������P�p�A�ӭn�Ҥ߶O���a�h�g�o�\���@�ʫH�Hù�����o����ҡA���N���쩳�����\�Ʊ����\�`�ȥL�H�쩳�����\���K�ݭn�f�ۥL�H�L�u���L�O�@�Ӧb���ɨӻ��٦}�S���h�֦W�a���G�ԥv�a�A���@�I�ȱo���`�ȡB�U�{�H�L���o���p�t��ۤv��s�����D�C

�@�@�j���b��~�e�A�L�N�}�l��s�s�U�^���ê������D�F�C��s�o�@���D������j�����I�A�]�����M��B���b���Ǥs�U�^���ê��A�����^�O�_�u���s�b�o���ê��A�֤]�����M���A�����w�A�ӶO���j����O�Ʀܤ@�ͪ��ߦ�A���Y�ӡA�o�ڥ��S���o�ӪF��s�b�A��@�Ӭ�s�ͩR�}�����[���Ǫ̨ӻ��A�o�O�P�R���C�L�b��ܳo�@���D���ɭԡA�����Q�쪺�N�O�@�h�G�ơA���G�ƻ��A���@�Ӧ~���H�A�ΤF20�~���ɶ��h�Dzߨ�����s���N�A�ݥL�ۻ{���Ǧ����Z�A�~�o�{�o�@�ɤW�w�ڥ��S�����s�s�b�I�b���檺�ɨ�A�L�α����s���N�۱��F�Cù���{���ۤv�N�_�۳o�˪����I�C�A�@�ӭ��I�N�O�A�Ǩ��\�h�H���b�M��s�U�^���ê��A�B���ۤ��������ܬ۷��E�P�A�@�ǩȨƪ��H���q�ӻ����A�p�G�L�U�X�䤤�A���K���|���ۤv�M�a�H�a�ӳ·СK�K���O�߭ߤ���ù���{�����N���M�N�[����O�o�ӯ��������D�����C

�@�@�o�ҩ��L���u�����ԫe����ı�O�諸�C

�@�@��@�Ӭ�s�H���ӻ��A�p�Q��o�@�I�O�h�\���ġA���ȶȶȬO�@����ı�]�n�C

�@�@���N���H�����ĤG�Ӻ��I�O�A�L�O��\���Dù�����a�x�a�}���H�p�G���L�����k�A�O�q�L���������F�Ѩ쪺�A�o���M�]���ӬO�@���~�|�A���O�A���@�I�i�H�֩w���O�A�L�F��ù�������p�A�w�g�۷����F�A�����w�Aù���٨S�q����X�o�A�L�N�w�g�q�L�U����D��ù�������s�h�ߧ˲M���F�C���F�h�����z�ҤF�ѹL���N���M�N�[���@�ǰ��p�A�H�ι�ۤv�ܭn�n�����Ӥf�����Y���B�Ͱ������ҽͤΥ~�Aù���q���b������X�z�S�L�ۤv�ӵ�����u���ت��A�i�����\�٬O�ް_���N���o�\���ת�ĵı�H�p�G�L�u���O�p���ʩm�A���\�A�L�J�S���n�㦳�o��ĵı�ʡA�]���i��㦳�o��ĵı�N�ѡC

�@�@�ĤT�Ӻ��I�O�A�J�M���N�����@�N�z�L�A�Lù���S��������A�J�M�v����A���N�������\���n�٥h�g�@�ʫH�ӡH�ӥB�A�H�g�o���\���A���\�����A�������b��ù���Q�n�����C�uù���ݨӡA����H���O�o�˪��A�L�̦}���Q���ݭ�§���A�Y�K�O�P�p�A�]�����g�@�ʪ��H�A�y�a�����\�������C

�@�@�Ѧh��H�����A�b���N�����ߨ��Aù�����a��ܭ��A�Ϲ�象���۸T�a�n���L�g�@�ʪ��H�ӡC�Ӧp�G���N���ߨ��S�����j�����K�A�O�����o�˰����A�]���L���N���J���O�Ǫ̡A�]���O�@�a�A�L�̥u�O���p���ʩm���Cù�������ߪ����D�A�����Ӧ������N���άO�N�[�������I�C

�@�@�]�N�O���A�o��ӤH�@�w�O�D�P�@�몺�����H���A�Où���{�b��s�����D���ۭ��j�����t�C�ӥB�A���@�ɬ�s�s�U�^���ê����H�A�@�w���b���N���M�N�[���������C

�@�@ù���M�߭��𰨥��ԡC���ɭԥL���Pı�A�N���ۤv���[�a�b�·t���G�D�����A���ɲ��e�פ_�S�X�F�@�u���~�C

�@�@�M�ӡA��Ѫ��O�Aù�����n�ʨ��A�o�J�W�@�ӷN�~�ƬG�A�ϥL�y���H�U�������ȡC�L�u����b�ɤW�A���ி�ʤ@�B�C�ӥB�A��ͧi�D�L�A�u���R�i�A�_�h�A�H�ɳ����i��h�C

�@�@ù�����𰨥��Ԫ��@��u��û��O�E�b�L�ߨ��F�A����L1975�~�h�u�C

�@�@�L�b�f�f�W�����F�L���ͳ̰��j���ۧ@�C

�@�@�Y�z�~�Z�A���N���M�N�[�פ_���S�X�F�@�ǥL�̪��u�ꨭ�@�C

�@�@���N���P�ں����p���O�@�ӲV��I�A�u���A�L�����ˬO�@�Ӥ饻�x�x�A�L�����ˬO�@�ӵ���H�A�饻�x�x��˸�@�ӵ���H�ͥX�@�ӲV��I�ӡA�j�a��ı�o�������ߡC�b�L�X�����ɭԡA�G�Ի��S���ɵo�A�饻�H�]�S���j�W�Ҧa�i�J����A�饻�x�x�i���H�N�ӵ���C

�@�@�ں����p���O����������y�C

�@�@�Ѥ_��S�����@�A�L�J����y�A�S������y�A�L�b�G�Ԥ����F½Ķ�A�]�N�O���A���饻�x���}�n������ɭԡA�L�@�F��x��½Ķ�C

�@�@�ں����p���@��x½Ķ���ɴ��A�j���O�b��x�e�Ⱘ���Ԫ��ɭԡA�]���L�q���S���ö}�L�����ԫ��C���Ǹ�ơA��ں����p�����o�q���v���ҰO���A�����饻�x�����i�����Ԥ��Z�A���@�Ӥ饻�x�x��B���v�@�ӤH�A�o�Ӥ饻�x�x�Ӥl�����A�O���j�����饻�H�@�ˡA�d�ۤp�J�l�A���O�A�@���x�x�A��b���W�A����X�@���S�O���z�m�M�^�Z�A�L�N�O���W�C���W�ҥ��v���H�A�W�s�Z���@���A�i��Ӱ����ԫ��A�S���H�{�ѳo�ӪZ���@���A�Ӧb�o���e�A�o����O�ܤ֦��H���D�L�饻�H�C�Z�ӡA�פ_���@�ӦѤӤӦ^�а_�ӤF�A�������B���ۤ@�ӫC�~�A�b�L�ܤp���ɭԡA�L���˥��o�˥s�L�L�C���W�R�H�⨺�k�ıa�쨭��ӡC�����N���P�ں����p���Q�H��쩥�W���e�ɡA���W��\�]���۫H�o�N�O�L�n�䪺�H�C�L�O���L���W�q�����A�p�G��F����A�@�w�n���U�L���@�ӤH�C�W�q���A�o�ӤH�O�L�d�b��������A�O�L���I�l�A�b�L�ͤU��5�Ѥ��Z�A�L�N�A�S��I�l���L���F�C�W�q���F�o�@�ӤI�l�A�A�S���Z�N�C���W�ݥ��N���G���A�s�Q�\�W�r�H�����N���p��^���C���W�K�F�K�ܡA�ݨ��ˤl�A�L�ܤ����w�o�ӦW�r�A�b�L�������A�u���饻�W�r�O�ѩ��U�̦n�v���C���W�ݥL�G���A�����˩O�H�����N�����A�L�����ˤw�g���h�F�A�T�~�e�N���h�F�C���W�A���K�F�K�ܡC�n�P�_�o�ӫC�~�O���O�W�q���Z�N�A�u���L���ˬO�̦��O���ҤH�A�i�O�A�{�b�w�g�S����k�F�C���W�A���ݹD�G���A���F�s���N���o�ӦW�r�~�A�٦����\�O���W�r�S���A��p���A�p�ɭԡA�A�����˫�˥s�A�H�����N���Q�F�Q�A���o�Q���_�ӡC�o�i�~���F���䪺���ӦѤӤӡA�o���_�ӻ��G���A�������O�s�A�Z���@���ܡH�����W�r�@�M�I���b���ѤӤӪ��ӤW�A���F�o�������C���N���Q�F�Q�A�٬O�Q���_�L���g���L�o�\�@�өǩǪ��W�r�C�ۥ��N������6�����ɭԡA�@�ɧ��դw�g�C�C��i�_�ӡA�L���Z���@�����W�r�A�w�g���A�O���a�A�ӬO�@����b���M�I�F�A�]���L�����A�]�������˥s�L�A���N�����M�O�Q���_�Ӫ��C���W�����S�X�����A�����a�G���ۥ��N���A�ӥB�A�j�n�a�Τ�y�|�F�L�@�y�C���O���W�o�@�n�|�A�ϥL���H�F���N���N�O�W�q���Z�N�C

�@�@���W�|�H���ܡA���N���@�U�l�N�v���F�A���ɭԡA����H�٤��ө��դ饻�x�H���ݧԡA�]���A�L�ܤ������A�]�^�|�F�@�y�A�L�Ϊ����M�O��y�I

�@�@���W���ıo�����p��O�n�A�b�����ԡA�|��y���H�L�G��L�A�ӥB�A�j���O�@�Ǧ~���̡A�L�̭n�\�M����s��y�A�n�\���g��饻�~���L�@�q�ɶ��A�~���H�|���A���O�����H�a���l�̡A�����N���o���a�H�A�O�S���H�|���@�@�L�|��y�A���O���n�����F�L�������\�H���W�ݥL�O�b�����Ǫ���y�C

�@�@���N���z���a���a���G��ڶ����Ǫ��C

�@�@�A�����S�O��־Ǫ��H��ڪ����Ǫ��I

�@�@�A�����{�b��B�A�O�z���\���H�����b�饻�A�N��A�̤@�Ӱ�a�C�L�z���\���ڤ����D�A�]���ڱq�ӨS�����L�L�C

�@�@�u���A���W�����o�t�I�֩�F�o�Ӥ�L���X�@�j�I���~���H�C

�@�@�q�����Z�A���W�n�D���N���P�ں����p����W���Z���@���A���O�A�o�ӷs�W�r�A���F�饻�x�x�o�˥s�A�S���H�o�˥s�C�s���N���ۤv�A�]�Q���o�ө_�Ǫ��W�r�C

�@�@�K�K

�@�@�ܪ��@�q�ɶ��A���N���P�ں����p���ɮר������@�N�O�o�˰O�����C

�@�@��ƤW���A���N���q�����F��x��½Ķ�C

�@�@�L���F�@�ӵ�l�I

�@�@�L�a���x�A�F�ѤF�����Ԫ��C�@�ӭ��n��m�A�S�a��L�̡A���O�@�������Nɲ�A�ԤF�\�h����H�@�Ҥu�A���U��x�����s�u�ơC�O���P�ɡA�L�ٱ�����x��L���Y��V�m�A�b�~���Z�A�L�N���F�@�ӥX�⪺�ҳ����C�L���D�n���ȬO�F�ѷ��x���x�ưʺA�A�F�ѳ��J����N�x���i�x���u�A�j���L�̪��Ԧa�����A�䤤�]�A�L�O���p�A�Z���˳ơA�Բ��p�E�A�H�ΥL�̳̲Q�n�F�쪺�ت��C�L�z�o�۷��X��A���_�o�쩥�W�M���W�W�q���ż��X�X���ɡA���W�������W�q�O�I���A�h�ҡA�`�Y��O���x�j�N�s�U�^��C

�@�@�u���A���s�U�^��Q���M�X�����ԫ����ɭԡA�N���N���a���F�A�a��F�Ѻ��s���A�s�U�^���O�ҹp���`�Ϊ��|��A�N�O�L�@��½Ķ�C���ɪ����N���v��o�F�ۥѥX�J�s�U�^����������S�v�C

�@�@�N�[�O���N�������������g���A�L�X���_�����ԫ��A���ˤ]�O�饻�H�A���ˬO����H�C�Ҥ��P���O�A�L���˦}���O�饻�x�x�A�ӬO�b�ܦ����ɭԴN�w�~����F�A���O�A���˪������٬O�饻�C�ҥH�A�L�]�O����������ǡC�u�N�[�ۤv���A�Ԫ��}�l���~�A�L23���A�饻�e�������ɭԡAų�_�L���˺�q��y�M����y�A�K���@��饻�N�x�X�X���ɡA�N�[���O�@�ӳ��x�W�N�X�X�@�F�U��M½Ķ�C�N�[���H�]�Q�a�i�F�饻�x��A���`�L���˧@��r½Ķ�A�L�@�f�Y½Ķ�M�ͱq�C�ܤ_���ӥL���˩M�L���@�P���ԹL���饻�N�x�������A�N�[���L�z�S�A�����N�x�O�t�d�I�ä@���B�����I

�@�@�N�[�o�y�ܡA�L�N���n�|�F�@�ӤѤj�����K�I�X�X�L�̤F�Ѥ@�Ǧ����s�U�^���ê������p�I

�@�@�G�M�����A�Z�ӡA�H�̤@�@���Ǽ��J�_���_���H�X�X�b���N���M�N�[�����o�{�F�M���_�ê��ϯȡC

�@�@���F172�i�I

�@�@���H�̵o�{�o�ǹϯȤ��Z�A�~�פ_���աA���M���N���M�N�[�ܦ��N�w���~�A�B�b���ɪ�����A�L�G�N�o���줰�\�F�������١A�i�L�̦n���筹���ʡA��ӡA�L�̬O�a�o�@�_�þi�����C

�@�@�ݥL�̬����\�֦��o�ǬöQ���ϯȡA���N���M�N�[�������O�A�Ѥ_�L�̳���ۥѥX�J�s�U�^��N�x���x�p�X�X�p���ݨӡA�L�̩Ҧ��Ԫ��H�A���O�s�U�^��N�x�\�H�@�@�b�P��s�U�^��֭n�u�����Ѻ����ɭԡA�L�̫K��o�@��öQ���ϯȰ����F�C

�@�@�o�˪������A���G�O�i�H���ߪ��C

�@�@�ܦ��A�o��ӯ������H�����G�~���S�F�L�̪��u�ꭱ�ءC

�@�@�糧�N���M�N�[�����H�A����H�۷�����C�b��x��i�Ӫ��ɭԡA�@�L�����a�`�A���F��l�A���U�饻�H�z�ɧ��ơA�ɺެO����������ǡA���A�����~���b����F�i�O�A����x���դ��Z�A�o�S�d�t�O�H���H���A�N�öQ���ϯȰ����F�C

�@�@���L�A���N���M�N�[���u�ꨭ���A�}���O�즹�N�Q�������}�F�C�S�L�F�Ǧ~�A���L�̪��u�ꨭ���u�����S�X�Ӥ��Z�A�s���ǩP��@�ɨ��h�Ѽs���H�A�]�`�P�_�a�F���Ǵ����v�`�֦��۷��դO���H�A�]�������ơC

�@�@------------------

�@�@��Z���q�Ϯ��]����

�e�@��

�^�ؿ�